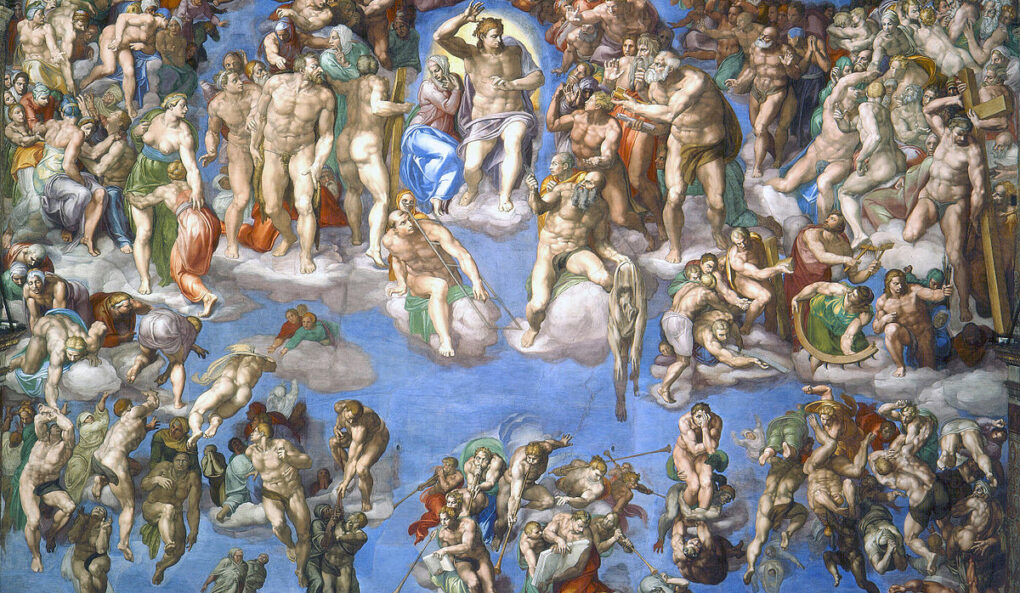

Los antiguos cristianos representaban en la pared del fondo de los templos, sobre la puerta de entrada, el juicio final. Así, cuando después de haber estado rezando o de haber celebrado la misa, salían a la calle, recordaban que lo que hicieran a partir de ahí sería, al final de todo, sometido a juicio, que lo último de este mundo antes de la llegada del nuevo sería puesto ante Dios para ser valorado como bueno o malo, y el juicio favorable o desfavorable.

Y es que los cristianos confesamos que el Señor “ha de venir para juzgar a vivos y muertos”, así decimos en el Credo. Esto no va a durar eternamente, nuestra vida no está sometida al eterno afán de cada día, está llamada a algo mucho más feliz. Nuestra esperanza es ese juicio, que llegará para que todo esto, bien o mal vivido, pase, se acabe.

Porque eso nos dicen las lecturas de hoy: la vida pasa, las personas, las cosas pasan. Todo fluye, decía el filósofo Heráclito. Él no sabía, en cambio, que sólo lo que permanece unido a Cristo no pasa nunca. Dice el Concilio Vaticano II: “Afirma la Iglesia que bajo la superficie de lo cambiante hay muchas cosas permanentes, que tienen su último fundamento en Cristo, quien existe ayer, hoy y para siempre”.

El profeta Daniel nos advertía en la primera lectura de las cosas que no pasan, cuyo brillo no se pierde. Hasta la luz de las estrellas se apaga. A partir de medianoche, es fácil distinguir una estrella blanca, tan brillante, aparecer por el sureste, en la constelación del Can mayor: es Sirio. Nos dice hoy el libro de Daniel que, cuando el Señor venga, los sabios brillarán tanto que Sirio parecerá una linternita.

¿A qué sabios se refiere el profeta? Los sabios son aquellos que no han preferido el cielo y la tierra, que pasarán, sino obedecer las palabras del Señor, que no pasarán. Los sabios son aquellos que, de otras cosas sabrán mucho o poco, pero acerca de lo esencial, saben qué tienen que preferir en la vida. Lo que pasará, es decir, lo que no permanecerá, lo que se irá como vino, eso no tiene importancia, y por lo tanto no se prefiere, a lo que no pasará, lo que estará siempre ahí.

Por eso, hoy las lecturas nos advierten sobre aquello en lo que, sabiamente, hayamos buscado la luz de Dios, y sobre aquello que nos hayamos empeñado nosotros en hacer brillar en vano.

Las advertencias de Jesús en el evangelio de hoy no son una clase de astrofísica: lo son de teología. ¿Qué fue lo primero creado? El sol, la luna, las estrellas… por ahí empieza el Génesis, el principio… pues cuando todo llegue a su fin, hasta lo primero, que parece lo más duradero y estable, lo que parece llevar más tiempo, desaparecerá. ¿Qué me parece a mí que es lo más duradero? ¿Lo estable para mí son mis amigos, mi cuenta en el banco, mis biorritmos? ¿De verdad que la estabilidad a mi vida se la da que las cosas salgan como yo considero que deben salir?

Esto no es nada teórico, es muy práctico: yo quiero saber qué cosas de mi vida son duraderas, cuáles merecen la pena, por cuales me tengo que esforzar y por cuales no… Es la luz de Cristo la que me dice qué brillo real tienen las cosas, lejos de las apariencias.

Escuchamos este evangelio al final del año litúrgico, y es una gran catequesis así: cuando todo se acabe, cuando todo pase, algo no pasará: la luz de Cristo. Ojalá rezáramos cada noche con este salmo 15, “tengo siempre presente al Señor”, siempre, con firmeza, como lo duradero. Porque el verdadero peligro no es lo que se va de súbito de nuestra vida, un familiar que hemos perdido inesperadamente, una decepción que nos remueve por dentro, un objetivo no conseguido… lo que es verdaderamente peligroso es, en palabras del poeta, “cómo se viene la muerte, tan callando”, cuando nuestra conciencia se acomoda y gasta todos sus esfuerzos en justificar que lo que yo hago está bien, que los otros hacen mal.

En estos días hemos visto caer edificios, desaparecer calles, arrastradas por la violencia del caos de forma inaudita: los edificios pasarán, pero también lo harán el caos, el engaño y el mal. El mal y el caos pasarán, el que hacen otros, pero también el que haya en nosotros, llamados al amor.

El Dios que nos ha amado hasta el extremo de amar, nos amará también hasta el extremo del tiempo, por eso el juicio va sobre lo que hemos amado bien y lo que no, lo hemos escuchado estos domingos atrás: “Amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas”. Un juicio en el que el amor de Dios prevalezca sobre todo es nuestra mayor esperanza, que el mundo no ama, y menos a Dios. El mundo quiere alargar esto indefinidamente, el cristiano quiere que venga el Señor con su luz. El contraste ha de ser claro desde nuestro pensamiento: el mundo busca estirar este chicle a nuestro gusto, cargando más y más injusticias, nosotros deseamos que el Señor vuelva y ponga fin a esto por una felicidad plena. Decían los primeros cristianos: “¡Que venga la gracia y pase este mundo!”

¿Vigilamos o nos dejamos llevar? ¿en qué veníamos pensando hoy cuando veníamos a misa? ¿algo duradero o algo vano? ¿qué nos vamos a ir pensando hoy cuando nos marchemos? Pidamos al Señor que, en medio de un mundo que gusta de lo fugaz, nosotros seamos sabios eligiendo a Cristo.