¿Recuerdan la parábola del domingo pasado, la del administrador infiel? En ella, Jesús nos enseñaba la importancia de preguntarnos para qué, cuál es el sentido de todo lo recibido en la vida. La de hoy insiste en esta misma pregunta: no está el problema en ser rico o pobre, sino para qué, cómo administrar la situación que me ha tocado vivir, no sea que, siendo pobre no acierte a gestionar mi pobreza, o siendo rico no acierte a gestionar mi riqueza y pierda la vida eterna.

Así, en esta parábola, a Lázaro no se le retribuye por su condición de pobre, sino por su paciencia y resignación. Al rico no se le recrimina el ser rico, sino el no ser misericordioso, el no tener corazón para quien yace a su puerta. El domingo pasado, Jesús recomendaba a los suyos hacer amigos con el injusto dinero, emplear lo que tenemos en encontrar amigos que nos reciban en las moradas eternas: el rico de la parábola de hoy, lejos de utilizar sus dones para ganarse a Lázaro (y el cielo), vive bien de forma inconsciente, sin ninguna atención a las necesidades de los demás.

Y, ¿quién nos recuerda nuestra responsabilidad? Hoy, como el domingo pasado, el profeta Amós, que quiere conmover a los ricos y autosuficientes habitantes de Samaria, ante la pobreza que sufre el sur del país. Y lo hace con un discurso terrorífico: “Ay de los que se fían de Sión, que confían en el monte de Samaria… Canturreáis, bebéis, os ungís… y no os doléis de los desastres de José”. Es decir, ay de aquellos que como el hombre rico de la parábola comen a su gusto cada día, viven bien, hasta con religión, pero no tienen misericordia con los otros.

Y les concluye: “Se acabó la orgía de los disolutos: irán al destierro”. Amós intenta que el bienestar no bloquee la capacidad de sufrir y de compadecerse de los que no tienen, pues los bienes son pasajeros, pero el destino final no lo es, es eterno. He ahí el gran riesgo de quien puede alegrarse de tener bienes materiales, personales, espirituales, éxitos en abundancia: que las satisfacciones particulares, siempre vanas, no nos basten nunca, y tengamos que ir una tras otra, sin parar de buscar comodidades, gustos, deseos, de forma insaciable, y eso atrofie nuestra capacidad de ver al que, cerca de nosotros, padece necesidad.

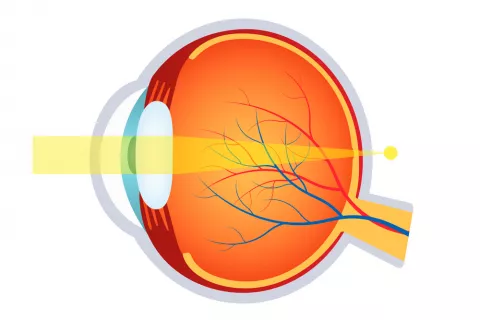

Es una especie de hipermetropía, que hace que tengamos facilidad para ver al que necesita ayuda lejos, pero a nuestro lado no vemos las necesidades ante las que poder ayudar. No por ayudar unos días en la otra punta del mundo ya está todo hecho: Lázaro vive en nuestra misma puerta, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro barrio. Lo que pasa es que, como vemos lo de lejos, ya nos parece que vemos suficiente, y junto a nuestra puerta, los perros tienen que curar lo que los humanos no curan.

¿Cuál es el camino para despertar, para movilizar nuestro cuerpo acomodado y superar esa incapacidad para ver? No basta con mirar a los pobres de África, de la India, de donde sea: la incomodidad nos cura, el dolor nos cura, la cruz nos cura. Porque nos sacan de nuestra comodidad, nos exigen, nos aprietan. ¿Alcanzo a ver las necesidades cercanas, lo que sufre alguien en mi casa, qué necesita un vecino enfermo, qué ayuda puedo ofrecer a quien está solo? ¿tengo un familiar o un anciano a quien visitar? ¿qué necesidades tiene mi barrio, mi parroquia?

No podemos perder la humanidad, dejar que nuestros sentimientos, saturados de tanto impacto, de tanto que deseamos nosotros, abandone a Lázaro en la puerta de nuestra casa, ni lo vea, que vivamos con el convencimiento de que ya hacemos bien.

La Iglesia nos ofrece hoy el mismo modelo que el domingo pasado: Cristo “se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza”, Cristo se hizo Lázaro para poder ser nuestro amigo, y si nos hacemos sus amigos, si lo descubrimos y le ayudamos, entonces Él nos abrirá las puertas del cielo, intercederá por nosotros.

Cristo no se ha quedado cómodamente banqueteando en el cielo, ha venido a por nosotros, para darnos de su banquete celeste, pero lo ha hecho de manera misteriosa, se le descubre por la fe en los necesitados. Decía san Juan Crisóstomo en el siglo IV, en una carta a los cristianos de Antioquía, que el cristiano sólo deja el altar de la eucaristía para dirigirse al altar de los pobres. ¿Qué me saca de mi comodidad para ayudar? ¿Me ofrezco, me sacrifico, busco cómo ayudar a los de cerca, en lo cotidiano?

Una última pista nos dejaba Abraham en la parábola: “Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen”. Necesitamos escuchar. Sin escuchar nos creemos autosuficientes, cumplidos; sin escuchar la Palabra de Dios, no nos parecerá necesario ir del altar de la eucaristía al de los pobres, todo nos parecerá insuficiente para nosotros, todo nos parecerá innecesario para los demás. Escuchemos, por nuestra propia salvación, y pidamos al Señor el don de conmovernos, de reconocer a Cristo en Lázaro, de ganar amigos en la humildad cotidiana con nuestros injustos bienes.