El sacerdote y el levita de la parábola que acabamos de escuchar no tenían más remedio que pasar de largo ante el pobre moribundo que se encontraron por el camino. No podían hacer otra cosa, sólo proseguir su camino como si nada. El libro del Levítico manda que un consagrado no toque la sangre, sede de la vida, ni a un muerto, que ha derramado su sangre, ha perdido su vida. Si lo hubieran hecho, habrían cometido un pecado grave de impureza. Es decir, ciertamente, las leyes religiosas impedían que aquellos dos hombres auxiliaran al desdichado malherido.

La ley no puede rescatarlo, sólo verlo morir. No lo puede salvar, no lo puede recuperar. Reconoce su situación y fin. ¿Qué sentiría aquel maestro de la ley que había preguntado a Jesús? ¿Y los que lo escuchaban? Jesús les ponía entre la espada y la pared, su ley o la compasión.

¿Quién era aquel hombre? ¿Quién fue el que le auxilió? Dice la parábola que bajaba el hombre desde Jerusalén a Jericó. Si Jerusalén es la ciudad santa, Jericó es la ciudad destruida por Josué. Aquel hombre simbolizaba a la humanidad que cae de la ciudad celeste hacia lo más bajo, y por el camino es destruido por los enemigos de su débil naturaleza.

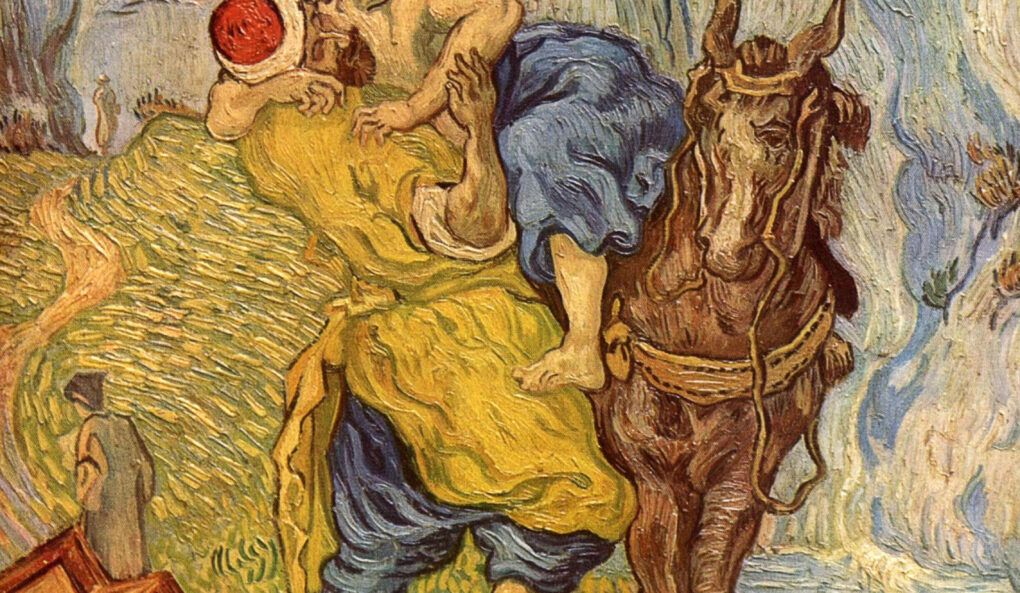

Así que los judíos, pueblo que había recibido la salvación, no podía salvar. ¿Quién lo hace? Un samaritano, que no cree la ley judía. Hace falta uno que se ensucie con su sangre. Uno que, siendo diferente, se ha hecho como nosotros, se ha hecho nuestro prójimo, nos ha salvado. Jesús, decía san Pablo, “ha hecho la paz por la sangre de su cruz”. “¿Quién es mi prójimo?”, le preguntan al Señor: yo me hago tu prójimo para que te salves.

Dios sale a nuestro encuentro y cura nuestras heridas, las que la vida y el pecado nos provocan. Ha bajado al desierto de mi pecado y de mi muerte haciéndose uno como yo, y me ha consolado con su gracia.

Entonces, ¿los mandamientos están bien? ¿Se cumplen? Claro, están fenomenal, pero se cumplen sabiendo que vivo curado por el primero, el amor de Dios. Eso significaba “el mandamiento está muy cerca de ti: en tu corazón y en tu boca, para que lo cumplas”. Cuando olvido con quién voy por la vida, empiezo a incumplir mandamientos por el primero. Así, necesitamos mantener en lo profundo de nuestro ser el conocimiento de quiénes somos. Cuando uno deja la catequesis, deja la formación, deja de rezar o viene a misa de cualquier manera, vaya si olvida, y se queda con rutinas, su esquemita de cristianismo, pero no fe salvadora.

El Hijo de Dios se ha hecho buen samaritano, se ha saltado toda lógica al hacerse hombre, ha muerto, derramando su sangre por nosotros, y ha resucitado por nosotros. Y nos ha llevado a esta posada, que es la Iglesia, para que, en ella, con el vino y el aceite de los sacramentos, con el auxilio del Espíritu Santo, seamos curados hasta que Él vuelva, que volverá. Tenemos tantas cosas bellas que hacer, tantas en las que acertar, curar, cuidar… no perdamos el tiempo entre el mal y la dejadez.

Volvamos a la pregunta del principio: “Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?” La respuesta es: “Haz tú lo mismo”. Por eso, el primer mandamiento que tengo que examinar cada noche o antes de cada confesión, es el amor. Si valoro el amor recibido, si lo convierto en amor entregado. No nos olvidemos de quiénes somos y qué tenemos que hacer.

El Espíritu Santo nos ayuda, nos corrige y nos anima para aprender a hacer lo mismo que el Señor. Decía el Papa Francisco: “Al hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que explique todo, sino que le responde con una presencia que le acompaña, con una historia de bien que se une a toda historia de sufrimiento para abrir en ella un resquicio de luz. En Cristo, Dios mismo ha querido compartir con nosotros este camino y ofrecernos su mirada para darnos luz”. ¿En qué piensa Cristo cuando nos cura y se da a nosotros? En que hagamos lo mismo. ¿Con quién soy buen samaritano? No tenemos excusa para pasar de largo…

Nosotros, porque comulgamos, somos hechos buenos samaritanos. Pasamos de ser un moribundo a ser un samaritano. ¿Quién es tu prójimo? ¿A quién tenemos que mostrar amor y no odio, comprensión y no pasotismo? A todos nos ha sacado Cristo de la oscuridad, de la debilidad, de la muerte. Pero a todos se nos queda corta, viendo al samaritano, la justicia de los dos primeros, ¿a que sí? No nos creemos barreras, leyes, costumbres en nuestro pensamiento, en nuestra vida, que nos impidan alegrarnos de la salvación de Jesús. Que no se nos quede corta nuestra justicia, como les pasa a los dos personajes, como al maestro de la ley, que estamos hechos para vivir de la de Jesús. ¿Qué biorritmos sé que no son de Dios, son un código moral que yo he hecho y que me impide salvación para mí y para el prójimo? Ahora, en nuestra ley, están las palabras de Jesús al posadero: “Cuida de tu prójimo y, cuando yo vuelva, te pagaré lo que hayas gastado en él”. ¿Cuido de mi prójimo? ¡Cómo necesitamos la Iglesia y la vida de la Iglesia! Sólo ella nos enseña a no hacer como hace el mundo, sino a hacer como Jesús.

Él, nuestro buen samaritano, ha roto más límites humanos y divinos que nadie por nosotros, por misericordia: “Anda, y haz tú lo mismo”.